„Wir brauchen mehr Forschung zum Einsatz von Geoengineering“Menschliche Eingriffe in das Klimasystem

23. September 2019, von Christina Krätzig

Foto: Privat

Sogenanntes „Geoengineering“ wäre notwendig, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das hat der Weltklimarat angesichts weltweit steigender Treibhausgasemissionen 2018 festgestellt. Der Geologe Dr. Thorben Amann erforscht an der Universität Hamburg ein Verfahren zur Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre – obwohl er solche Methoden auch problematisch sieht.

Weniger Treibhausgase erzeugen. Weniger Sonnenstrahlung zur Erde durchlassen. Oder bereits freigesetztes CO2 aus der Atmosphäre zurückholen – das wären die Optionen der Menschheit, um die Erderwärmung zu begrenzen. Die beiden letztgenannten Verfahren nennt man „Geoengineering“ oder auch „Climate Engineering“: bewusste Eingriffe des Menschen in das Klimasystem.

„Es bestehen große Unsicherheiten über die Folgen solcher Eingriffe“, sagt Dr. Thorben Amann, der an der Universität Hamburg zu dem Thema lehrt und forscht. „Wenn man beispielsweise den Ozean düngt, um Algenwachstum und damit die Aufnahme von CO2 anzuregen, oder kleine Partikel in der Atmosphäre freisetzt, um weniger Sonnenstrahlung zur Erde durchzulassen, sind die Folgen solcher Eingriffe bisher nicht überschaubar.“ Es besteht die Befürchtung, dass sich Dünger oder Partikel verhalten wie Kaninchen in Australien: Einmal freigelassen, richten sie immense Schäden an und trotzen jedem Versuch, sie wieder einzufangen. Sorgen bereiten zudem Fragen wie beispielsweise: Wer entscheidet, an welchem Punkt es genug ist? Welche Menge CO2 ist in der Atmosphäre gewollt? Und welches Klima ist das „richtige“ für die ganze Welt?

„Es ist Zeit, die Forschung zu intensivieren"

Bisher, so erklärt der Geologe, habe es weltweit aufgrund solcher Bedenken kaum Feldforschung zu Potenzialen, Kosten und Risiken verschiedener Methoden des Geoengineering gegeben. Dies ändere sich nun, weil die Dringlichkeit zunehme, den Klimawandel zu mildern. Und das sei gut so: „Auch wenn ich die chemischen oder physikalischen Grundlagen eines Verfahrens verstehe, kann ich mit Berechnungen am Computer oder Versuchen im Labor nicht verlässlich feststellen, wie viel Kohlendioxid tatsächlich aufgenommen wird oder welche Probleme in der Praxis auftreten.“ Deswegen sei es jetzt an der Zeit, die Forschung zu intensivieren.

Im Fall der Methode, auf die sich Amann selbst spezialisiert hat, bedeutete das: Gesteinsmehl auf einen Acker auszubringen, statt es nur im Labor simulierten Umwelteinflüssen auszusetzen. „Enhanced Weathering“ heißt das, zu Deutsch: beschleunigte Verwitterung. Denn bei der Verwitterung von Gesteinen wird Kohlendioxid aus der Luft aufgenommen.

Es ist möglich, den Klimawandel mit beschleunigter Verwitterung zu mindern

„Das Kohlendioxid reagiert mit Regenwasser zu Kohlensäure. Die Kohlensäure löst die Minerale im Gestein, dabei entstehen negativ geladene Kohlenstoffverbindungen. Über den Wasserkreislauf gelangen diese ins Meer, der Kohlenstoff bleibt für lange Zeit dort. Das CO2 wird also langfristig gespeichert und kann nicht in die Atmosphäre entweichen“, erklärt Amann.

Die Idee ist also, Gestein fein zu mahlen und der Verwitterung auszusetzen. Das wäre im Prinzip überall möglich: auf Äckern ebenso wie in Wäldern oder auf Wiesen. Am effektivsten würde die Methode in den feuchtwarmen Gebieten der Tropen funktionieren. Schließlich ist Wasser notwendig und Wärme beschleunigt die chemischen Reaktionen. Aber auch Flächen in Europa sind geeignet. Deutsche Wälder werden ohnehin häufig mit Kalk gedüngt, um gegen die Versauerung der Böden vorzugehen.

„Auf landwirtschaftlichen Nutzflächen in den Tropen sind die Böden durch die intensive Verwitterung und die dadurch bedingte Auswaschung von Mineralstoffen ohnehin häufig verarmt. Dort könnte das Verteilen von Gesteinsmehl sogar zur Bodenverbesserung beitragen“, erläutert Amann einen positiven Nebeneffekt.

„Nicht zu handeln ist keine Option mehr.“

Würde die Methode auf allen in Frage kommenden Flächen weltweit angewendet, könnten nach aktuellem Forschungsstand etwa 3,6 Gigatonnen CO2 gebunden werden; immerhin ein Zehntel der menschlichen Kohlendioxidemissionen. Die Gesteine abzubauen, zu mahlen, an ihre Bestimmungsorte zu transportieren und auszubringen entspräche ungefähr der Dimension der heutigen Kohleindustrie. „Eine riesige Sache, aber nicht unmöglich“, meint Amann.

Er hofft, dass die Auswirkungen auf die Umwelt kontrollierbar sind, aber absolut sicher sein könne man sich noch nicht, räumt er ein: „Noch wissen wir nicht genau, was Climate Engineering bewirkt. Aber wir wissen, was geschehen wird, wenn wir nichts tun. Nicht zu handeln ist keine Option mehr.“

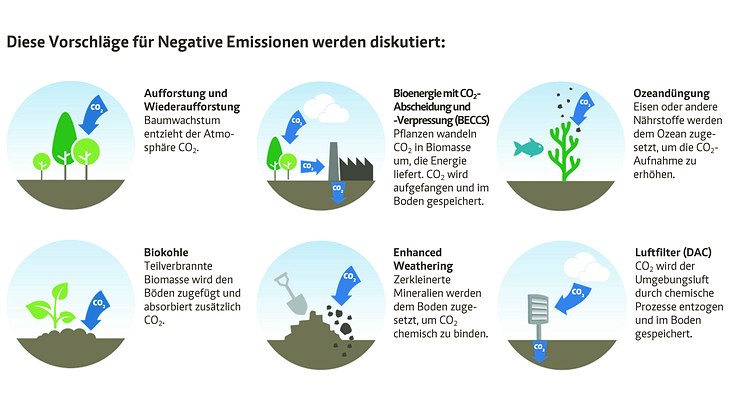

Mögliche Methoden, in das Klimasystem einzugreifen

Einerseits sind Methoden zur Reduzierung der Sonnenstrahlung denkbar, das sogenannte „Solar Radiation Management“ (SRM). „Negative Emissionen“ bezeichnen hingegen Verfahren, um bereits emittiertes CO2 aus der Atmosphäre zurückzuholen. Neben der beschleunigten Verwitterung, die Thorben Amann an der Universität Hamburg erforscht, gibt es noch fünf weitere Ansätze.

Zur Person

Thorben Amann ist Mitglied im Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit (CEN) der Universität. Gemeinsam mit Prof. Jens Hartmann, ebenfalls Universität Hamburg, und weiteren internationalen Kolleginnen und Kollegen hat er in Kooperation mit dem Mercator-Institut zum Thema geforscht. Auf der Webseite des Instituts gibt es weitere Informationen zu negativen Emissionen. Amann und Hartmann sind zudem Mitglieder des Projektes „A Systematic Review of Negative Emissions Technologies“. Auf dessen Webseite werden aktuelle Forschungsergebnisse zum Thema „Negative Emissionen“ zusammengetragen (auf Englisch). Im kommenden Wintersemester wird Thorben Amann die Vorlesung „Climate Engineering – Negative emission technologies and other options“ halten.